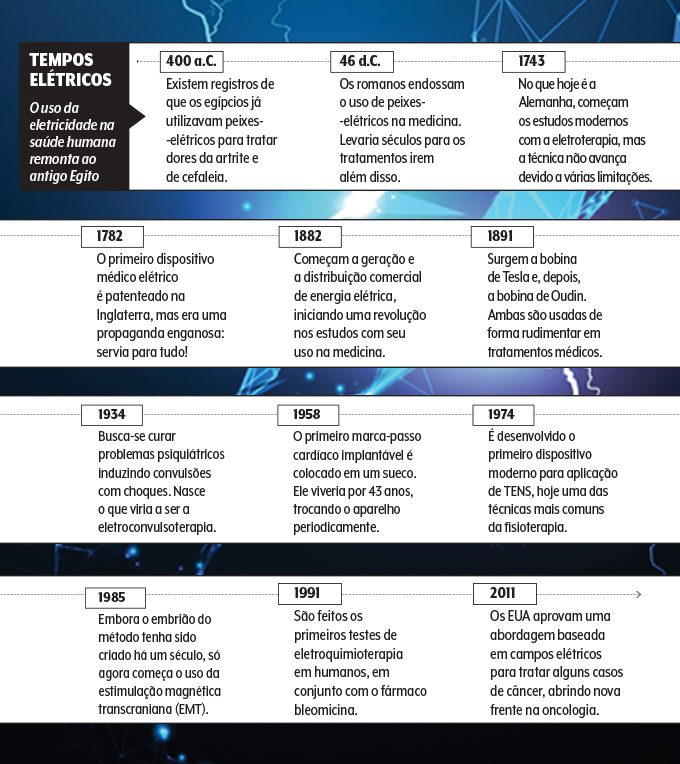

Pode parecer algo relativamente novo na história da medicina, mas não é. Embora a humanidade só tenha co meçado a produzir e distribuir energia elétrica de forma comercial em 1882, mais de 2 mil anos mais cedo os egípcios já intuíam seu potencial para aliviar sintomas de alguns doentes. Há registros do uso de uma espécie de peixe-gato típica do Rio Nilo em sessões terapêuticas àquela época — um peixe capaz de emitir descargas de até 400 volts.

No Egito antigo ainda não se compreendia o que a eletricidade fazia com o corpo humano, mas na prática os curandeiros já estavam recorrendo a suas propriedades para mitigar dores. Essa é a primeira menção a um tratamento de choque nos anais da medicina, e a coisa não parou mais.

Mas foi só no século 20, com a energia amplamente disponível, que os cientistas passaram a estudar — muitas vezes por tentativa e erro — a melhor forma de empregar esse recurso.

“Com a compreensão da eletricidade, surgiram aparelhos para tratamento rudimentares, que usavam correntes polarizadas, mais desconfortáveis e perigosas, porque podiam queimar a pele”, conta Richard Liebano, professor do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal de São Carlos (UFScar), no interior paulista. “Hoje, com a tecnologia disponível, conseguimos ajustar corrente elétrica, frequência, duração e intensidade, e temos até dispositivos portáteis que podem ser usados enquanto a pessoa se movimenta”, compara o pesquisador na área de eletroterapia.

No meio desse caminho, ganharam um sombrio destaque experiências com eletricidade para coibir transtornos mentais. Mas a imagem de um paciente se contorcendo com eletrodos presos à cabeça ficou no passado — até essa ideia evoluiu na psiquiatria.

O pressuposto de recorrer a estímulos elétricos para modular algo no organismo se baseia no fato de que a gente dispõe naturalmente de um emaranhado de fios conduzindo eletricidade, os nervos. Se colocássemos nossa rede nervosa em linha reta, ela se estenderia por 70 quilômetros! Esse sistema conecta os pontos mais extremos do corpo ao cérebro, e, graças a ele, o ser humano se movimenta, enxerga, sente dor ou calor e interage com o mundo.

Ocorre que tanto a central como a fiação podem apresentar defeitos, e é possível intervir nelas para consertar ou reabilitar algo que não vai bem. Esse é o princípio das terapias elétricas, que, por diferentes meios, permitiu criar marca-passos cardíacos e dispositivos para acelerar a recuperação de lesões.

Não só esses aparelhos foram aperfeiçoados — e hoje se encontram difundidos na rede pública e privada — como novas técnicas e máquinas estão sendo testadas para melhorar o controle de depressão e demência e até mesmo impedir o avanço de alguns tumores. Sim, é chocante! E vale a pena conhecer.

BUSCA DE MEDICAMENTOS

Consulte remédios com os melhores preços

Eletroterapia

Um dos usos mais consagrados da eletricidade no universo da saúde ocorre nas sessões de fisioterapia. Presente desde os anos 1970, a

neuroestimulação elétrica nervosa transcutânea (conhecida pela sigla em inglês TENS) funciona com a aplicação de eletrodos sobre a pele em uma região do corpo que esteja com dor.

A corrente é aumentada até que a pessoa sinta um formigamento, sinal de que as fibras nervosas foram estimuladas e estão mandando um aviso para o sistema nervoso central. “A partir daí, vai haver a liberação de substâncias analgésicas pelo corpo e temos o alívio da dor”, explica Liebano.

Ao fazer com que o próprio organismo atue contra o desconforto de uma lesão ou inflamação no músculo ou na articulação, o TENS contribui também para reduzir o uso de medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios, por vezes consumidos em excesso e sem

acompanhamento.

A mesma tecnologia é convocada em outras frentes, inclusive por meio de dispositivos portáteis adquiridos pela paciente para minimizar, por exemplo, cólicas menstruais ou ligadas à endometriose.

Segundo o professor da UFScar, o TENS também tem um papel a cumprir na cicatrização de feridas crônicas e no controle da náusea em indivíduos que fazem quimioterapia. E pesquisas mostram melhora da capacidade pulmonar após cirurgias torácicas.

Como o método emite uma corrente elétrica leve e não polarizada, não há risco de reações como queimaduras e existem poucas contraindicações — gestantes e usuários de marca-passo só podem fazer após aval médico.

“E não devemos usar em dores quando não sabemos a causa para não mascarar algo mais grave”, observa Liebano.

Eletroconvulsoterapia

Estigmatizada e ainda vista com reservas, a eletroconvulsoterapia (ECT) evoluiu desde os tempos em que era conhecida como

eletrochoque e rendia cenas dignas de filmes de terror.

Desenvolvida na década de 1930, em seus primórdios era aplicada sem anestesia e causava danos colaterais. Fora a dor durante o processo, a intensidade dos espasmos musculares provocados chegava a levar a luxações e até fraturas.

Mas, com a chegada dos primeiros medicamentos psiquiátricos, a abordagem foi caindo em desuso. Felizmente, não é mais assim. E a ECT pode ser uma ferramenta útil em alguns quadros.

“Além da anestesia, hoje os efeitos da eletroconvulsoterapia são focados e ocorrem apenas no cérebro. Aquelas reações adversas deixaram de acontecer”, relata o médico José Gallucci Neto, diretor do Serviço de ECT do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP).

O método voltou aos holofotes a partir dos anos 1980, quando estudos começaram a apontar as limitações dos psicofármacos. A ECT se tornou uma saída para indivíduos com depressão grave sem resposta aos remédios e risco iminente de suicídio. A terapia parte da ideia de que, ao induzir pequenas convulsões com descargas em algumas áreas do cérebro, conseguimos regular o trabalho dos neurônios e as manifestações de transtornos psiquiátricos.

Pesquisas no Brasil e lá fora indicam benefícios em casos de depressão resistente. Mesmo assim, a ECT ainda desperta controvérsias

devido ao passado assustador. Atualmente, o acesso é limitado a hospitais universitários que investigam seu potencial.

Em nota, o Grupo Temático de Saúde Mental da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco) cita os desafios de regulamentá-la no país, uma vez que a intervenção “serviu durante décadas como forma de tortura e de violação da integridade física e mental”.

Nos casos em que a ECT é uma alternativa terapêutica, cabe ao especialista informar como ela funciona e os possíveis efeitos colaterais — hoje a principal consequência são lapsos de memória. “Mas a grande maioria dos pacientes tem uma resolução dessa dificuldade após o término do tratamento”, tranquiliza Gallucci.

Neuromodulação cerebral profunda

A rigor, neuromodulação é o nome que se dá a qualquer terapia que, por meio de forças elétricas ou magnéticas, regula parte do sistema nervoso. Mas a palavra é mais utilizada hoje para se referir a tratamentos que exigem o implante de eletrodos no cérebro ou em outros cantos do corpo após uma cirurgia.

É um método prescrito quando o paciente deixa de responder à medicação. Na neuromodulação cerebral profunda, os sinais elétricos emitidos pelo dispositivo instalado na cabeça interferem nos neurônios que estão funcionando de maneira anormal — o que acontece no Parkinson, por exemplo.

“É como se consertássemos um curto-circuito”, resume Alexandre Novicki Francisco, chefe do Serviço de Neurocirurgia do Hospital Universitário Cajuru, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR).

+Leia também: Pesquisa revela os desafios dos brasileiros que convivem com o Alzheimer

Com o procedimento feito, a eletricidade é fornecida aos eletrodos por um gerador que a pessoa carrega junto ao peito. Além do uso em doenças neurodegenerativas, a tecnologia já é indicada em casos de dor crônica que não respondem ao tratamento-padrão. Falamos de um procedimento delicado, mais caro e nem sempre coberto por convênios e o SUS.

Outra aplicação que ganha espaço nos estudos é a neuromodulação feita diretamente na medula, que promete ajudar a devolver movimentos perdidos a pessoas paraplégicas. “Antes se acreditava que quem possuía uma lesão medular não tinha como recuperar a movimentação das pernas.

Mas, em algumas situações, os neurônios da medula não estão destruídos, só foram ‘nocauteados’ no momento do trauma. Em tese, a estimulação medular conseguiria reativá-los”, diz Francisco.

Neuromodulação periférica

Aqui, os eletrodos também são colocados com cirurgia, sob a pele, mas para transmitir impulsos diretamente aos nervos periféricos. A aplicação mais usual é o combate à dor crônica.

A ciência, porém, quer ampliar esse leque, sobretudo na recuperação de funções ou movimentos perdidos por alguma lesão ou trauma. Diferentemente da neuromodulação cerebral e medular, neste caso os eletrodos lançam estímulos in loco na região afetada.

“Quanto mais periférica a estimulação for, mais específico seu efeito em um grupo muscular”, conta o médico Nucelio Lemos, responsável

pelo Serviço de Neurodisfunções Pélvicas da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

Uma das intervenções de sucesso mira as incontinências urinária e fecal: ao agir sobre o nervo pudendo, que fica entre o ânus e os genitais, ela propicia um melhor controle dos esfíncteres.

“Há ainda uma melhora geral da sensibilidade genital e da satisfação sexual, tanto em homens quanto em mulheres”, revela Lemos.

Marca-passo cardíaco

Quando surgiu, foi uma revolução: um sistema inteligente instalado no peito capaz de corrigir, com pulsos elétricos, o ritmo de batimentos quando o coração começava a ficar lento demais. Hoje, outros dispositivos também usam a eletricidade para consertar na hora falhas no músculo cardíaco.

É o caso do cardiodesfibrilador, que ataca arritmias que deixam o coração acelerado, e dos ressincronizadores, que ajudam o órgão a entrar no compasso diante de uma insuficiência mais grave. A despeito da missão, a tecnologia no ramo dos marca-passos progrediu bastante.

Já temos dispositivos que reúnem as três funções citadas e modelos cada vez menores e sem fio entre o gerador de energia e o receptor no coração — o menor do mundo, da Medtronic, tem o tamanho de uma cápsula.

De acordo com o cardiologista Carlos Eduardo Duarte, da BP — A Beneficência Portuguesa de São Paulo, a inovação é útil por contornar o que seria a parte mais frágil desses sistemas. “A taxa de problemas com o fio do marca-passo chega a 10% dos usuários ao longo da vida útil de um aparelho”, contextualiza

Estimulação transcraniana

Promissor, o método tem como alvo a cabeça, mas difere completamente da eletroconvulsoterapia. Aqui, um capacete emite correntes mais leves e indolores — não há necessidade de anestesia, e dá até para ler ou mexer no celular numa sessão.

A estimulação transcraniana pode ser magnética (conhecida como EMT) ou por corrente contínua (ETCC). Na primeira, a energia é convertida por uma bobina em um pulso eletromagnético, enquanto na segunda os sinais elétricos saem direto dos eletrodos — a escolha da técnica varia conforme o problema e o paciente.

Em ambos os casos, eletrodos são posicionados sobre o crânio, na região mais próxima da parte do cérebro que se deseja atingir. Há dois padrões para as frequências enviadas à massa cinzenta: uma excitatória, que busca aumentar a atividade em regiões “apagadas” por uma doença, caso da depressão; outra inibitória, cuja meta é reduzir a atividade de áreas “hiperativadas”, como ocorre nas alucinações auditivas da esquizofrenia.

Diversos transtornos psiquiátricos estão no alvo da estimulação transcraniana, e hoje há pesquisas inclusive com ansiedade e bipolaridade. Não só! Há quem aposte nela para melhorar o tratamento do Alzheimer, nem que seja para abrandar seus sintomas.

O psiquiatra André Brunoni, da USP, conta que de 30 a 40% desses pacientes têm, além dos prejuízos cognitivos, sinais de depressão. E a estimulação poderia intervir nessas duas frentes. “Estudos estão sendo conduzidos para comprovar se o efeito sobre a memória também pode ser duradouro”, relata.

Pelas mãos de Brunoni e colegas da USP, a ETCC deve virar um dispositivo portátil e mais acessível, conectado a um aplicativo de celular, permitindo fazer sessões a distância.

Campos elétricos contra o câncer

É uma das mais novas fronteiras no uso da eletricidade dentro da medicina: frear o crescimento do tumor ou, pelo menos, propiciar melhor qualidade de vida a quem tem uma doença incurável.

Uma das aplicações mais sedimentadas nesse sentido é a utilização de campos elétricos para tratar tumores cerebrais — técnica que atende pela sigla em inglês TTF. “As correntes de baixa voltagem alteram a divisão das células tumorais”, explica a oncologista Camilla Yamada, da BP.

Assim, uma célulamãe não consegue gerar suas filhas. Aprovado nos Estados Unidos há menos de dez anos, o tratamento ainda passa por aperfeiçoamento e não está disponível no Brasil. Uma das limitações é o custo elevado: supera 20 mil dólares por mês. Outra tem um lado mais prático: a pessoa precisa carregar uma mochila com o aparelho para todo lado, já que os eletrodos precisam ficar em contato direto com o couro cabeludo cerca de 18 horas por dia.

Hoje, a principal indicação se dá em casos de glioblastoma, um dos tumores mais agressivos que atingem o cérebro, por vezes em paralelo a outros tratamentos como a radio e a quimioterapia. A estratégia não é capaz de erradicar a doença, mas, pelas pesquisas lá fora, aumenta a sobrevida dos pacientes.

“Nesses casos, o objetivo do tratamento é fazer com que a pessoa viva mais e melhor”, sintetiza Camilla. A TTF, por enquanto, acaba tendo uma ação principalmente paliativa para situações de prognóstico ruim. Os americanos aprovaram o uso desse campo elétrico para o mesotelioma, um câncer que atinge a membrana que reveste os pulmões e os órgãos abdominais, cuja cura também é considerada rara.

Outra terapia de choque voltada ao câncer, mais viável em larga escala até por contemplar tumores menos agressivos, é a eletroquimioterapia (EQT). Hoje ela é mais empregada na medicina veterinária, mas tem um histórico de bons resultados em humanos no tratamento de sarcomas, e uma nova onda de pesquisas está de olho em outros tipos da doença.

Aqui, o princípio é que os impulsos elétricos criam poros nas células tumorais, aumentando a penetração e a capacidade de ação dos medicamentos usados na quimioterapia convencional.