“O jaleco me daria tudo aquilo que eu pedia/ Eu queria ser amada mesmo sendo transviada”, desabafa, em versos, Stella Branco, mulher trans e estudante do campus de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo.

“Eu achava que, se passasse em medicina na USP, não importaria como eu me identificasse ou o que vestisse. Achava que seria aceita pela família e pela sociedade. Era tão bobinha”, recorda a futura médica.

Segundo ela, o ambiente acadêmico é permeado por heteronormatividade e transfobia, dois termos em evidência que denunciam o desrespeito a quem é “diferente” do ponto de vista do gênero. A luta de Stella é bem maior do que imaginava.

“Percebi que nunca somos suficientes e só conseguiremos romper com isso à base de diálogo e com a construção de um entendimento global sobre nós”, reflete.

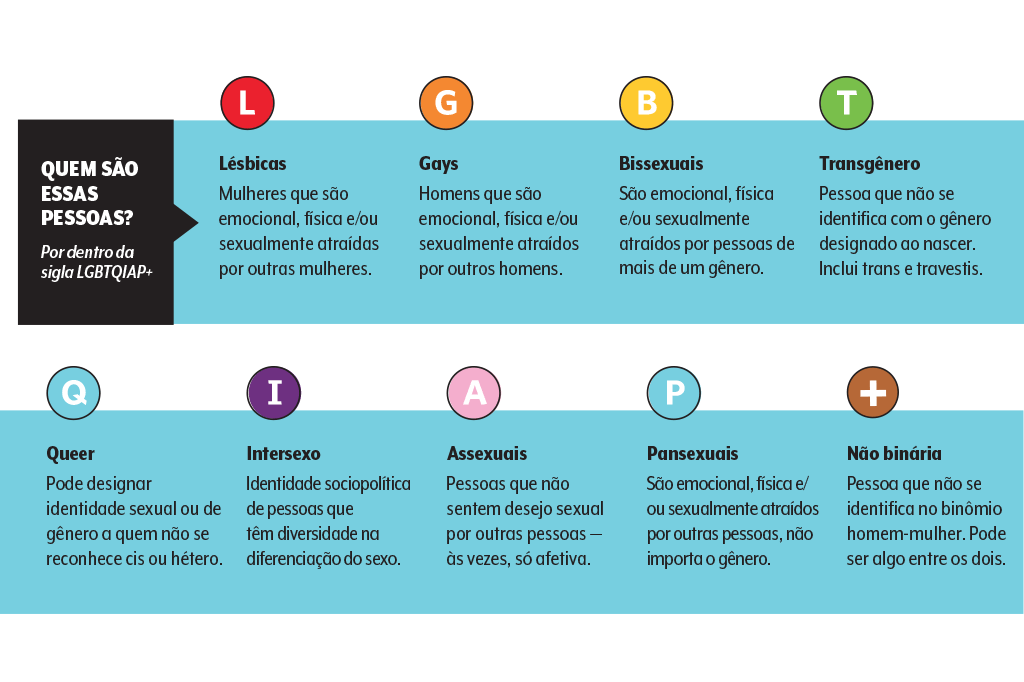

Dos 100 ingressantes de sua turma, apenas dois são trans. Para Stella, pessoas como ela precisam ocupar esses espaços para ajudar a pautar melhores condições e políticas públicas à comunidade formada por lésbicas, gays, bissexuais, trans ou de gêneros diversos.

+Leia Também: Precisamos dar mais atenção e cuidado a pessoas e famílias LGBTQIAP+

O sonho de Stella se justifica por outra trágica realidade: a negligência do sistema de saúde com as demandas e o bem-estar desses cidadãos.

Mas, pode-se questionar, eles precisam de uma “atenção especial”? Não seriam como as “outras pessoas”? A resposta é sim e não.

Claro, todo mundo tem o direito de receber o melhor tratamento caso passe mal ou seja diagnosticado com uma doença.

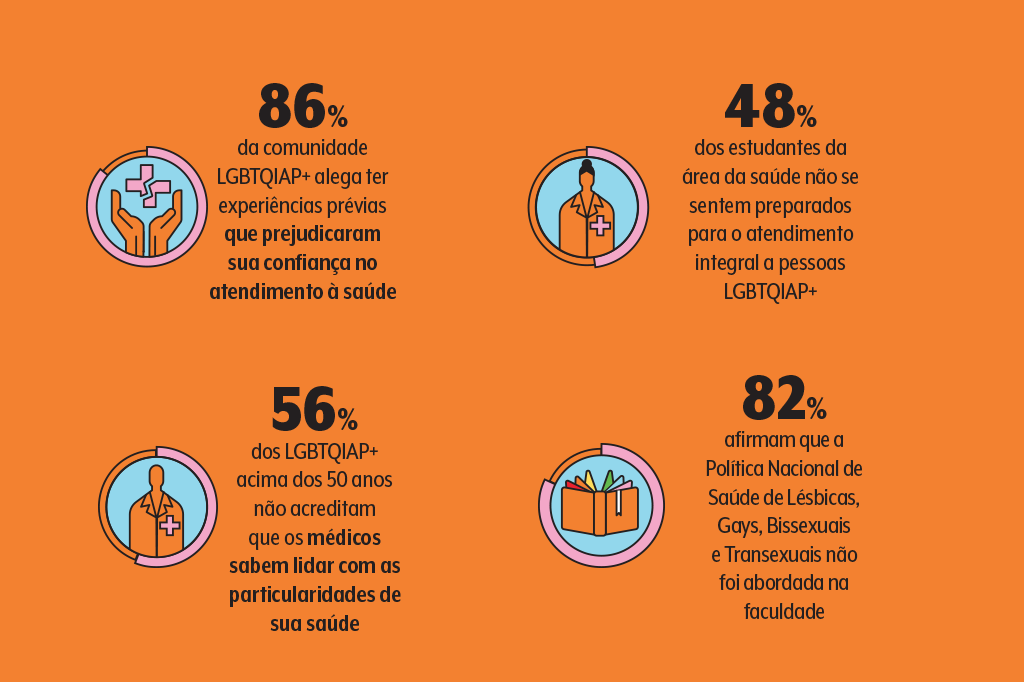

Mas não é isso o que acontece na prática com a população LGBTQIAP+: segundo o último relatório da ONG Agenda Mais SUS, esse público enfrenta um cenário de discriminação nos atendimentos, com condutas inadequadas, conotações preconceituosas e estigmatizantes e falta de acolhimento.

Fora as demandas específicas desse grupo que exigem um tratamento diferenciado e são ignoradas por boa parte dos profissionais. Sim, a causa é séria e urgente.

+Leia Também: Pessoas com deficiência, LGBTs e negros não confiam nos médicos

Para entender o panorama de cuidados fora da matriz cis-heteronormativa, ou seja, aquele destinado à população LGBTQIAP+, é preciso olhar para nossa história.

No Brasil, a preocupação com a saúde dessas pessoas emergiu diante de um dos maiores estigmas que ainda as perseguem: a aids.

No início dos anos 1980, assim que a doença chegou por aqui, muita gente a chamava de GRID (Gay Related Immuno Deficiency, que significa “Imunodeficiência Relacionada a Gays”), e ela chegou a ser rotulada de “câncer gay” na imprensa.

A sociedade civil se manifestou, e surgiram várias ONGs voltadas a explicar o que verdadeiramente era o vírus HIV e como não se tratava de algo exclusivo aos homossexuais.

Em 1987, foi lançado o Programa Nacional de Controle de Doenças Sexualmente Transmissíveis e Aids, vinculado ao Ministério da Saúde, e nele passou-se a discutir vários aspectos sociais relativos à infecção, incluindo a sexualidade. Foi a primeira vez que se superou o moralismo para dar uma abordagem mais respeitosa e científica à questão.

Na década de 1990, diversas ações visando ao combate e à prevenção da aids foram deflagradas no Sistema Único de Saúde (SUS), um marco diante da epidemia.

+Leia Também: HIV: a importância do conceito Indetectável = Intransmissível

Em âmbito governamental, as melhorias vieram a passinhos de tartaruga, e quase tudo resultado de pressão da sociedade civil.

Em 2004, surgiu o primeiro documento seguido de campanha pública, o “Brasil sem Homofobia – Programa de Combate à Violência e à Discriminação contra a População GLTB e a Promoção da Cidadania de Homossexuais”. Ele abarcava a democratização efetiva de uma série de direitos, incluindo à saúde.

Na 13ª Conferência Nacional de Saúde, em 2007, o relatório final trouxe, pela primeira vez, recomendações próprias voltadas a pessoas LGBTQIAP+.

Nele se reforçava o acesso equânime, respeitoso e de qualidade pelo SUS; a sensibilização dos profissionais de saúde sobre os direitos desse público; a implantação de grupos de promoção à saúde; um protocolo de atenção contra a violência; e até a sugestão para que fosse revogada a proibição de doação de sangue por pessoas dessa comunidade — o que, acredite, só veio às vias de fato em 2020.

Mas tudo ainda estava muito no campo teórico, e essas práticas não tinham difusão pelo país.

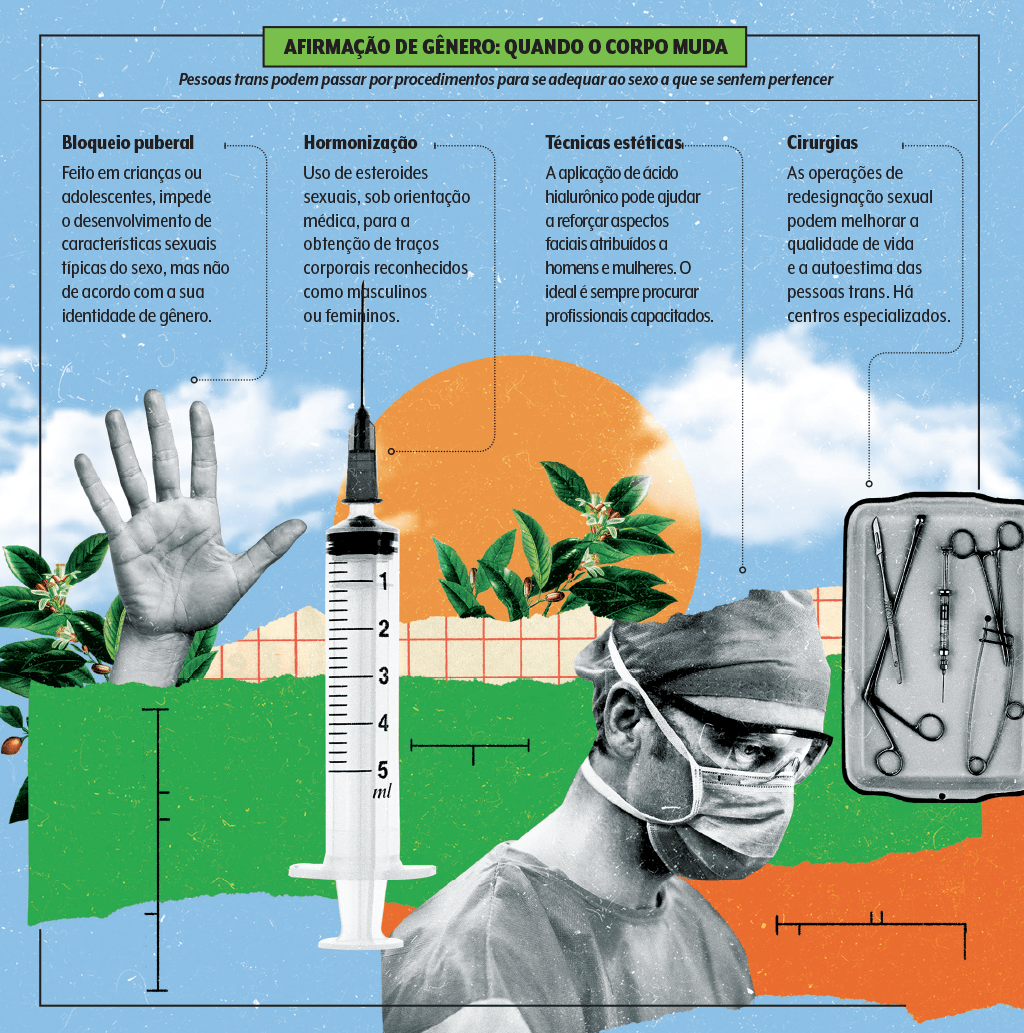

Em 2008, porém, durante a I Conferência Nacional GLBT, houve um marco concreto: o ministro da saúde da época, José Gomes Temporão, anunciou que a realização de cirurgia de modificação sexual para mulheres trans seria incluída na rede pública em algumas capitais.

Finalmente, em 2011, anunciou-se a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais.

Ela tem como objetivo expandir a assistência, acabar com a discriminação e tornar o sistema de saúde mais inclusivo, criando ações de promoção e vigilância em saúde, educação popular sobre cuidados com a comunidade e monitoramento das iniciativas desenvolvidas.

Infelizmente, após mais de dez anos da publicação do documento, pouco saiu do papel.

“Apesar de linda, essa política não conseguiu ser colocada em prática”, comenta o ginecologista Sérgio Okano, especialista em saúde LGBTQIAP+.

Ele afirma que a diretriz é bem completa, e trouxe a opção do registro de identidade de gênero e orientação sexual nas fichas cadastrais do sistema.

No entanto, como o cumprimento desses campos não é obrigatório, muitos profissionais nem questionam seus pacientes sobre o assunto, o que, longe de ser detalhe, dificulta o tratamento adequado e a obtenção de dados sobre essa população.

+Leia Também: Preconceito contra LGBTQIA+ ainda é problema na saúde

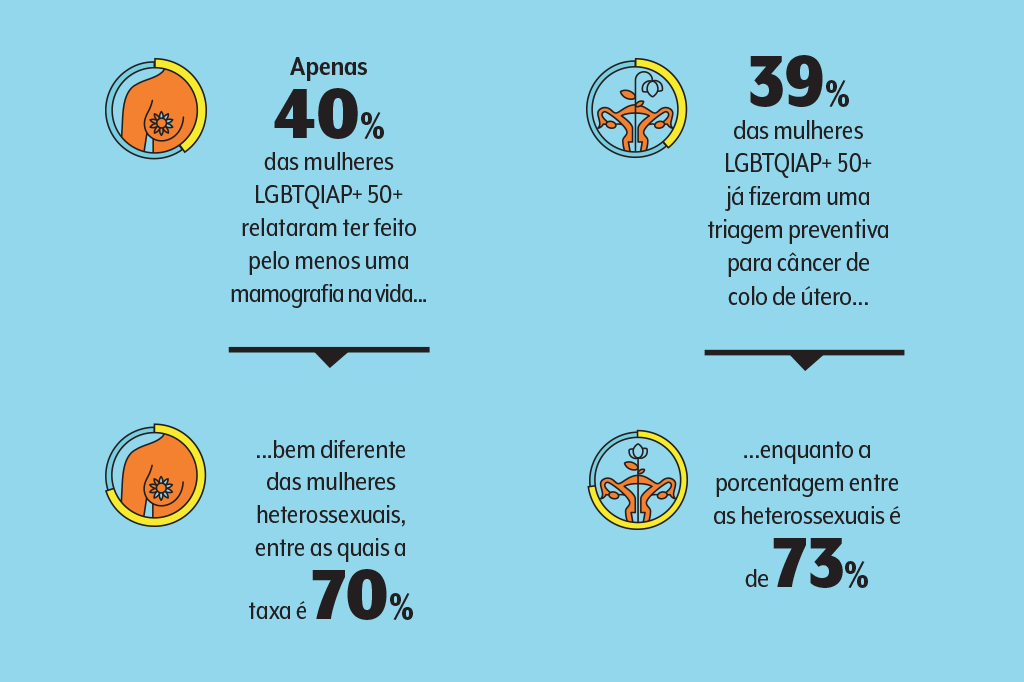

“A gente não tem estatísticas nacionais sobre doenças como câncer de mama ou de colo de útero nesse grupo. Tudo que sabemos é baseado em pequenos estudos regionais, que são extrapolados”, afirma Okano, que é membro da Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual.

“Para que se crie uma política pública, o primeiro passo é ter indicadores e saber do que essas pessoas precisam”, completa.

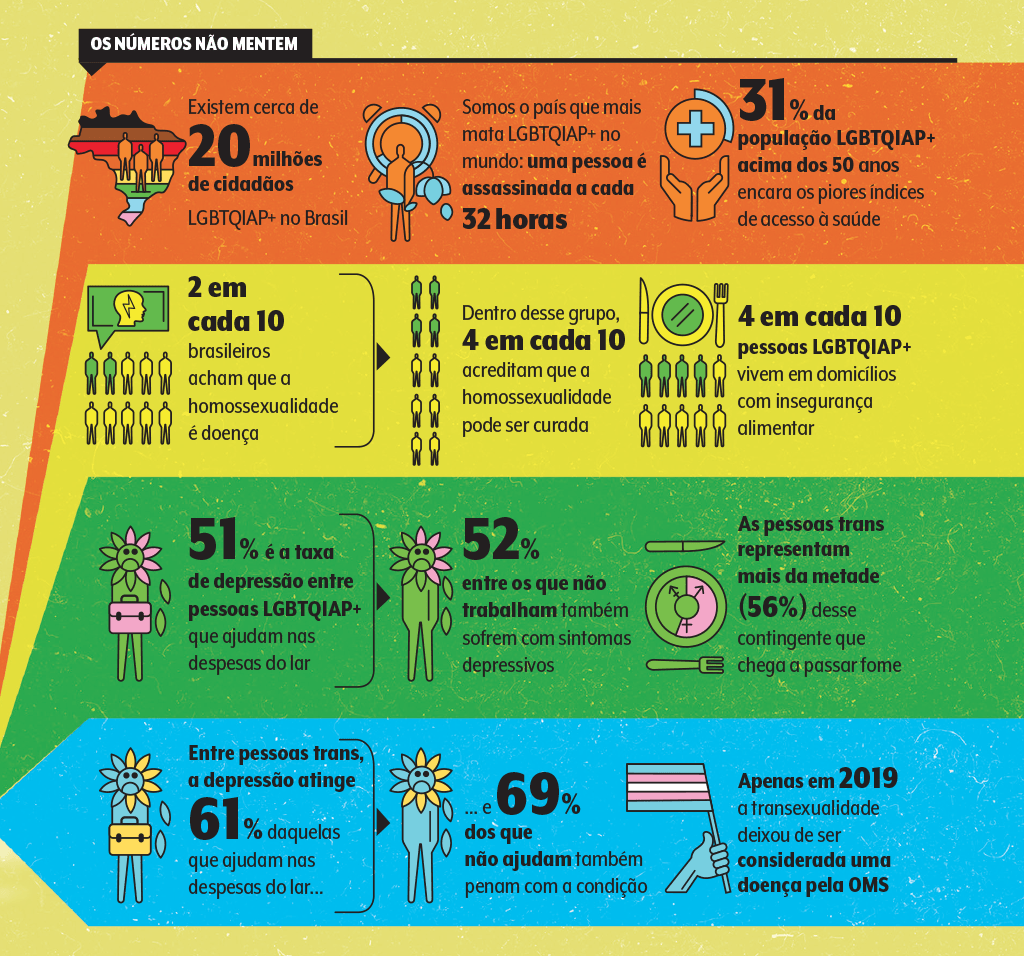

Na verdade, esse é um problema que vai além da área da saúde: para você ter ideia, nem um número oficial de pessoas LGBTQIAP+ temos no Brasil.

Em 2022, o IBGE divulgou o primeiro levantamento sobre homossexuais e bissexuais no país, e, pelas estimativas, 2,9 milhões de pessoas se declaram lésbicas, gays ou bissexuais, e 100 mil alegam ter outras orientações.

Mas os especialistas acreditam que esse número está subestimado.

Pesquisadores da Universidade Estadual Paulista (Unesp) e da USP também fizeram um mapeamento sobre o tema e calculam que cerca de 20 milhões de brasileiros são LGBTQIAP+.

+Leia Também: Entrevista: a homofobia como problema de saúde pública

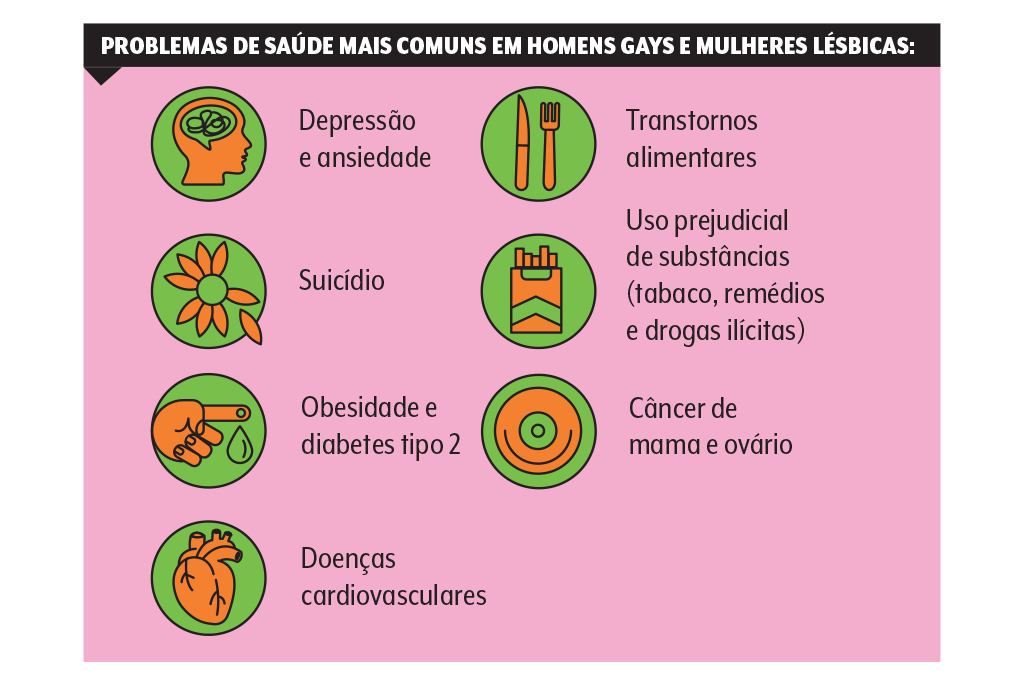

Grupos minoritários estigmatizados vivenciam tensões psicológicas específicas e adicionais às já existentes no cotidiano. Por isso, convivem com altos níveis de estresse crônico. Isso pode ser causado por vários fatores, incluindo baixo apoio social e menor nível socioeconômico, mas as causas mais corriqueiras estão diretamente ligadas ao preconceito e à discriminação, como a dificuldade de lidar com a própria orientação sexual, a rejeição e a marginalização social.

Mas a grande pedra no sapato dessa população com relação à saúde é a questão do acesso.

Segundo o relatório da Agenda Mais SUS e outros estudos, há negligência de ações e omissão de cuidado em locais de atenção primária à comunidade, e a maioria dessas pessoas não busca atendimento médico por temer sofrer preconceito e violência.

“O medo de passar por discriminação e experiências prévias negativas afastam esses indivíduos. Muitos não têm sua identidade e nome social respeitados ou não conseguem ir ao banheiro sem constrangimento”, exemplifica o geriatra Milton Crenitte, coordenador da área de Sexualidade e Envelhecimento do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.

A situação é tão crítica que muitos indivíduos optam por não procurar ajuda até após problemas graves.

“Pessoas trans correm maior risco de suicídio. E há indicadores que mostram que, mesmo depois de uma tentativa, eles procuram menos o serviço de saúde que pessoas cis e hétero na mesma condição”, expõe o psiquiatra Saulo Ciasca, especialista no público LGBTQIAP+.

O influenciador digital Rafa Brunelli, homem pansexual e PcD, entende bem essa situação, porque sempre precisou frequentar muitos médicos desde a infância para tratar uma deficiência motora. Ele opta sempre por ir a profissionais com indicação para evitar más surpresas.

Mas, quando precisa ir a um que não conhece, prefere se prevenir para não se amargurar. “Eu já sou muito empoderado quanto à minha orientação, então nem espero perguntarem, porque muitas vezes nem fazem isso. Já vou falando: tenho uma deficiência, sou LGBT e vegetariano. Com isso, demonstro que tenho um escudo e não vou aceitar discriminação”, comenta.

Mas nem todo membro da comunidade LGBTQIAP+ tem a postura combativa do Rafa, e isso pode se acentuar com a idade.

Segundo uma pesquisa realizada por Crenitte, a oferta de saúde no Brasil não só é desigual como piora conforme gênero e orientação sexual. E os idosos dessa comunidade são os mais prejudicados.

“Eles são os mais vulneráveis e que mais precisam de assistência especializada, mas são também os que têm a identidade mais invisibilizada”, afirma o geriatra. Resultado: padecem de problemas de saúde que poderiam ser prevenidos ou tratados com eficácia.

+Leia Também: A saúde dos idosos é uma pauta urgente para o Brasil

Como se não bastasse, há outro agravante nessa história toda: o amplo desconhecimento de suas demandas pelos profissionais. Esse déficit começa, na realidade, nas universidades, que mal abordam o assunto.

“Na verdade, se discute, sim, saúde LGBTQIAP+ na faculdade, mas de uma forma irresponsável e estigmatizante”, opina Stella. A estudante de medicina alega que existe um currículo oculto que só fala sobre pessoas da comunidade quando se abordam comportamentos sexuais de risco e infecções sexualmente transmissíveis (IST).

“Não há didática, e a maioria dos professores e alunos condena as nossas práticas. Enquanto isso, tópicos como reprodução, contracepção e terapia hormonal para pessoas trans são deixados de lado”, descreve a universitária.

Sérgio Okano acrescenta que os cursos só abordam o sexo em seus aspectos físicos e no eixo pênis-vagina. “Pouco se comenta sobre prevenção no sexo oral, que é muito comum. Às vezes o profissional recém-formado sai da faculdade desconhecendo outras práticas, o que o impossibilita de orientar diversos pacientes”, relata o ginecologista.

A falta de sensibilização e acolhimento, por sua vez, dissemina uma espécie de negligência com a saúde, exemplificada pela não realização de exames de rastreamento de câncer de colo de útero em mulheres lésbicas ou homens trans não operados.

“Muitas vezes, o profissional nem sabe que essa pessoa pode ser penetrada de outras formas, com os dedos ou brinquedos sexuais, e corre até mais riscos do que mulheres héteros”, expõe Ciasca.

Em meio a essa realidade, o psiquiatra se juntou aos médicos Andrea Hercowitz e Ademir Lopes Junior para escrever um livro que abarca práticas de cuidados transdisciplinares com essa população — a primeira publicação brasileira a dissertar de forma completa sobre a saúde das pessoas LGBTQIAP+.

“Convidamos 140 colaboradores, com o cuidado de contemplar a diversidade de orientações sexuais, identidades de gênero, raças e etnias. Tudo feito com grande embasamento científico”, detalha Ciasca.

“Cerca de 20% da população brasileira é LGBT. Se o médico não sabe nada sobre eles, dá para inferir que existe 20% de chance de errar um diagnóstico, forçar a heteronormatividade, pressupor orientação sexual ou identidade de gênero equivocada… Ou seja, irá falhar na hora de lidar com aquela pessoa”, analisa o expert.

O fato é que, graças aos esforços da própria comunidade, o tema tem saído de vez das sombras. E nos mais diversos ambientes.

Stella fundou a Lagssex – Liga Acadêmica de Gênero, Saúde e Sexualidade da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, que promove atividades de estudo, ensino, pesquisa e extensão a respeito.

“A liga traz questões importantes e inéditas, que não são discutidas em outro espaço da universidade”, defende a aluna.

Na Bahia, algumas faculdades de medicina possuem programas de cotas para pessoas trans, visando a uma ampliação dessa população no ensino superior.

Já o médico Sérgio Okano ministra um curso que mostra a profissionais da saúde como se comunicar com pessoas LGBTQIAP+.

“São ações simples que fazem a diferença. Um exemplo: é importante que o médico saiba como acessar a identidade de gênero do paciente. A primeira coisa que deve fazer é se apresentar colocando a sua identidade na fala, flexionando substantivo, adjetivo, artigo, gênero. Depois deve perguntar: ‘O que que te traz à consulta?’, e aí fazer uma escuta profunda, prestando atenção em como a pessoa se identifica para conduzir a consulta, usando os mesmos pronomes que o paciente utilizou”, descreve.

No âmbito do SUS, o Ministério da Saúde afirmou, em nota à reportagem, que a pasta está construindo um curso de capacitação de atendimento à população LGBTQIAP+ em parceria com a Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde (Unasus), com previsão de lançamento no primeiro semestre de 2024.

Pensando na linha de inovações, especialistas acreditam que procedimentos injetáveis faciais e corporais devam ser oferecidos pelo SUS a pessoas em transição de gênero.

“Uma pesquisa feita nos Estados Unidos apontou que a intervenção número 1 buscada por mulheres trans são as alterações faciais. E a gente já tem isso através de métodos injetáveis, que são reversíveis e menos invasivos, podendo se ajustar ao gosto da paciente”, afirma a dermatologista Bianca Viscomi, que lidera, em São Paulo, um ambulatório dedicado ao atendimento de quem não pode pagar por procedimentos.

Para Crenitte, uma ampla conscientização destinada a profissionais e leigos, assim como uma atenção à saúde centrada na pessoa, que aborde as questões da sexualidade sem julgá-la ou discriminá-la, é a chave para melhorar a assistência ao público LGBTQIAP+.

Sim, muito precisa ser feito. E já passou da hora de tirar o assunto do armário.

Fontes dos dados: Relatório Técnico nº3/2023 Saúde da População LGBTQIA+; estudo: Proportion of ALGBT adult Brazilians, Sociodemographic Characteristics, and Self-Reported Violence; Dossiê de Mortes e Violências Contra LGBTI+ de 2022; Percepções sobre a Comunidade LGBTQIA (2023) – iO Diversidade e Instituto Locomotiva (2023); Diagnóstico LGBT+ na Pandemia 2021 – CRN9; estudo: Fatores Sociodemográficos Associados a Pior Acesso à Saúde em Brasileiros com 50 Anos ou Mais: o Impacto do Gênero e da Orientação Sexual; estudo: Percepção de Alunos de Graduação da Área da Saúde Acerca da Abordagem sobre a Saúde de LGBTI+; pesquisa Um Milhão de Diálogos – Sanofi; livro Saúde LGBTQIA+ Práticas de Cuidado Transdisciplinar – Saulo Vito Ciasca, Andrea Hercowitz e Ademir Lopes Junior.